你以为的付出,可能是孩子一生的枷锁

育儿本应如春风,过度呵护反成笼。

退后三步天地阔,莫做剪翅糊涂翁。

凌晨五点的厨房、风雨无阻的接送、放弃事业的陪读……这些“满分父母”的日常,却换来了孩子撕书崩溃、怒吼“你把我当木偶养了18年”!

为什么倾尽一切的付出,反而成了孩子痛苦的根源?揭开中国式家庭教育的三大致命误区,或许能给无数焦虑的父母一记清醒的耳光。

误区一:过度控制——密不透风的爱,是孩子一生的枷锁

心理咨询师李雪曾分享过一个扎心案例:一位妈妈辞职陪读18年,高考前孩子却撕掉所有复习资料,崩溃质问:“你问过我想要什么吗?”

这让我想起《小舍得》中的田雨岚:用摄像头监控儿子学习、撕毁足球杂志、精确到分钟的时间表……最终逼得子悠在考场撕卷子尖叫。

“100分的父母,用完美主义扼杀孩子的生命力;60分的父母,用留白滋养灵魂的韧性。”

心理学大师温尼科特提出“足够好的母亲”理论:真正的教育需要40%的留白空间。当父母把“负责”等同于全面掌控,从穿衣吃饭到选专业工作,孩子只会变成提线木偶——要么空心躺平,要么在叛逆中玉石俱焚。

误区二:情感绑架——以爱之名的讨债,比刀子更伤人

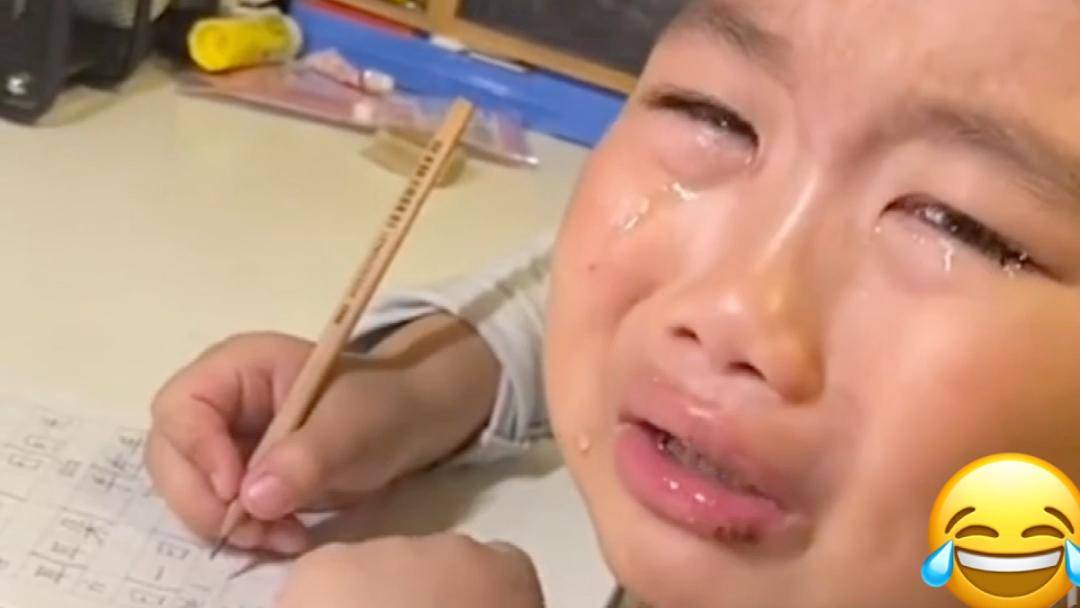

综艺《爱上小课桌》里,7岁男孩凯凯写错一个字,妈妈就捶胸顿足:“我每天陪你到半夜,你对得起我吗?”孩子蜷缩着道歉:“我是个让妈妈伤心的坏孩子。”

这种“牺牲感教育”正在制造一代“愧疚型人格”:父母常挂在嘴边的“我省吃俭用都是为了你”“你不优秀对得起谁”,字字如刀。

“一旦爱变成道德绑架,亲子关系就成了终生还不完的债。”

德国心理治疗师海灵格犀利指出:强调付出的爱,本质是情感勒索。被愧疚感支配的孩子,不敢快乐、害怕失败,甚至用抑郁、自毁来“赎罪”——这不是教育,而是慢性绞杀。

误区三:满分执念——你拼命雕刻的,可能是个假人

纪录片《镜子》中,一个男孩对着镜头怒吼:“你们把我关在保险箱25年,却抱怨我不会奔跑!”

多少父母像程序员般编写孩子的人生代码:成绩必须前三、兴趣班必须考级、连朋友圈都要审核。结果呢?北大教授徐凯文揭开了“空心病”的真相:那些看似完美的孩子,内心早已千疮百孔。

“教育的本质,是让孩子发现‘我究竟是谁’,而不是活成父母的复制品。”

作家刘瑜在《愿你慢慢长大》中写道:“别急着把孩子捏成你想要的样子,先看看上天给了TA什么礼物。”顶级父母都懂:做滋养生命的土壤,而非雕刻作品的匠人。

出路:做“会偷懒”的父母,才能养出有生命力的孩子

教育学家鲁道夫·斯坦纳说:“孩子自带生命密码,我们只需守护,而非篡改。”

允许摔跤:孩子跌倒了别急着扶,挫折是成长的必修课

学会偷懒:别做“闹钟式父母”,留出空间让孩子自主安排

接纳杂乱:书桌可以乱、兴趣可以变,野蛮生长胜过精细修剪

就像园丁从不强迫玫瑰变成牡丹——真正的教育,是把主角的位置还给孩子。

放下“满分父母”的执念吧!

那些你不敢放手的角落,恰是孩子长出翅膀的地方;

那些你“偷懒”留下的空白,终将化作照亮生命的星光。

#春季图文激励计划#返回搜狐,查看更多